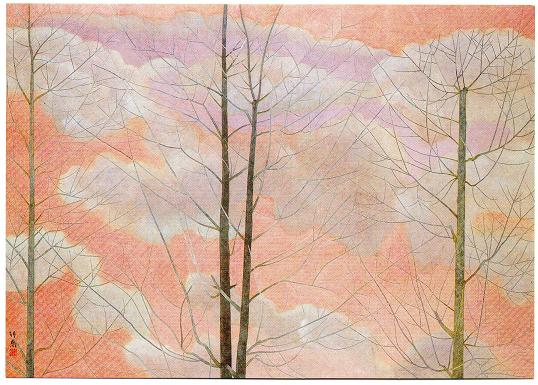

おの ちっきょう

略歴

1889年11月20日 - 1979年5月10日(享年:89歳)

1889年 岡山県笠岡市に生まれる。本名は英吉。

1903年 京都にて竹内栖鳳に師事する。

1909年 京都市立絵画専門学校別科に入学。

1916年 第10回文展に「島二作」を出品し特選。

1918年 村上華岳、土田麦僊らと国画創作協会を設立。第1回展に「波切村」を出品。

1921年 土田麦僊らとともに渡欧、パリにて越年。

1928年 第7回国展に「冬日帖」を出品。国画創作協会解散。

1936年 新文展審査員に任命される。

1938年 社団法人日展の発足にあたり、常務理事となる。

1947年 日本芸術院会員となる。

1950年 京都市立美術大学教授に就任。

1976年 文化勲章受章。

1979年 死去。享年89歳。

小野竹喬は1898年(明治22年)11月20日、現在の岡山県笠岡市西本町に生まれた。生家は浜中屋歳次郎と称して、もともとは文具商を営んでいたらしいが、竹喬の父の代には菓子屋とラムネ製造業を兼ねていた。竹喬は本名を英吉といい、7人兄弟(5男2女)の5番目、4男であった。さほど裕福な商家ではなかったが、瀬戸内の温暖な風土とともに屈託なく育った英吉は、1903年(明治36年)14歳のとき、笠岡尋常高等小学校高等科を卒業して家業を手伝うことになる。

英吉は幼少時代から動物図鑑を模写したり、灯籠に絵を描いたりすることを得意としていた。彼が日本画家の道を歩みはじめることについては、本人の意志よりも祖父白神澹庵(たんあん)や長兄益太郎の存在が大きく作用している。

祖父澹庵(1824~88)は、備中高梁出身の南画家で、浦上春琴(しゅんきん)に私淑していたという。放蕩無頼の人であったが、幕末から維新にかけて備中地方を代表する南画家として活躍している。英吉が生まれる前年に没した澹庵の作品は生家にかなり残されていたようで、英吉が無意識のうちに感化されたことは想像に難くない。

澹庵以上に英吉に影響を与えたのが、長兄益太郎であった。益太郎は英吉が栖鳳塾に入る前に竹内栖鳳に師事していたことがあり、「竹桃(ちくとう)」という雅号をもらっている。この益太郎は多芸多才の人で、栖鳳門を離れたあと、松瀬青々門下の俳人として活躍し、さらには垣内逍遙(しょうよう)のお文芸協会にあって新劇運動にも参画している。また、後年、帝展や国展に出品するなどして、日本画家としての名も歴史にとどめている。この益太郎の存在は、絵を描くことを好み、そして画家というものに漠然と憧れていた英吉に、日本画家という道を歩ませる明確な指針を与えたと思われる。

白神澹庵、小野竹桃という画家の系譜は、自然と英吉の進路を決めたが、父歳次郎はあくまでも商人の道を歩ませようとした。この時益太郎は、英吉の意をくみ、またみずからが中断した日本画家の道を弟に託すべく、父歳次郎を説得している。そして歳次郎を栖鳳に会わせたあとに、改めて弟英吉の入門を栖鳳に依頼したのである。

▣竹喬と俳句

竹喬は栖鳳塾に入門のころから、長兄益太郎の感化を受けて、正岡子規門の高弟松瀬青々に俳句を学んでいる。みずからの俳句への意向過程を、晩年の竹喬は次のように記している。「初期では子規や虚子やの当時における俳句に刺戟を受けたが、さらに古典を理解することによつて、蕉村あたりの影響を強く受けた一時期もあつたが、その客観的模写に多少あきたりなくなる頃に、遂に芭蕉の深い心にとらえれるようになるのであつた。」竹喬の俳句は生前一般に知られることはほとんどなく、スケッチ帳や手帳の片隅に書き留められる程度であった。これらの句は、竹喬の没後遺族の手によって、『青黄句誦(くしょう)』という句集にまとめられ、ようやく衆目に触れた。その句の多くは、緩やかな画業の歩みとともに生まれた虚飾のない素朴なものである。芭蕉に対する思慕の念は、早くも1906年(明治39年)の《野之道・蕉翁句意》によって示されているが、大輪となって結実したのは1976年(昭和51年)の「奥の細道句抄絵」10点によってであった。なお地峡が印章によく用いた「魚乙」はもともと俳句の号である。

1903年(明治36年)11月2日、英吉14歳のとき、竹内栖鳳塾に入門している。入門当初、兄益太郎の下宿に同居していたが、益太郎が出走するにおよんで、1905年から栖鳳塾での寄宿を許されている。そしてこの年、栖鳳から「竹橋」の雅号をもらい、1923年(大正12年)半ばに「竹喬」と改めるまでこの雅号を用いることになる。

当時の栖鳳塾には、先輩として西山翠嶂(すいしょう)、西山五雲(ごうん)、橋本関雪、上村松園などがおり、同輩には土田麦僊、石崎光瑶(こうよう)などがいた。栖鳳塾での具体的な勉強は、栖鳳の描いてくれた手本を段階的に模写することにはじまり、写生会や運筆の研究会へと移り、そして月1回の作品発表会でそれぞれの成果が評価されるという内容であった。

竹喬が師としてこの栖鳳を得たということは、その後の彼の日本画家としての歩みを考えるうえで、極めて重要な意味をもっている。竹喬が入門した当時の栖鳳は、欧州から帰国した直後であり、四条派の伝統絵画と西欧近代絵画を見事に解け合わせた新鮮な作品を発表していた。京都の日本画界には、一見伝統を固守しているようで実は絶えず革新を求めるという意識が底流にあった。しかし栖鳳ほどに、東西絵画を摂取統合したうえで新しい日本画を創造しようとする姿勢はなかった。新鮮な日本画の創造を絶えず求めるこの栖鳳の静かな熱意は、竹喬自身にその作風とともに継承されている。

竹喬が画壇に初めて登場したのは、《月宵(げっしょう)》を出品した1905年(明治38年)の日本美術協会展であった。その後、京都における新人の登竜門であった新古美術品展にたびたび入選し、さらには1907年に開設された第1回文展に《山家の春》が入選するなどして、新進の日本画家として次第に注目されるようになった。

また1909年(明治42年)には、新設された京都市立絵画専門学校の別科に入学し、東西の絵画理論や美術史を学ぶことになる。さらには1910年に創刊された文芸雑誌『白樺』などにより、栖鳳塾では知りえなかった西欧近代絵画の新しい動向を知ることになり、竹喬の関心は一気に西洋の絵画へと向かっていった。

1910年(明治43年)の12月、日本画と洋画の枠を超えた絵画運動として、竹喬は麦僊や美術評論家田中喜作らと「黒猫会(シャ・ノアール)」を結成する。今回は活動をしないまま翌年の「仮面会(ル・マスク)」に引き継がれ、2回の展覧会を開催している。この運動は短命に終わったが、日本画の素材をもとに洋画的な手法を使って新しい絵画を創造しようとする熱意はいちだんと高まっていく。

しかし当時の文展は、竹喬らの前衛的ともいえる新しい試みを容易には受け入れなかった。従来にない表現内容は、年ごとの文展で評価が一定せず、彼らのやる気持ちをいっそう苛立たせた。その後1913年(大正2年)ころから、文展と訣別した新しい団体を設立しようとする動きが、麦僊を中心にして起こり、翌年の院展の再興にも刺激されて次第に現実味を帯びていく。

1916年(大正5年)、竹喬は特選制度が新たに設けられた第10回文展に《島二作》を出品して特選を得ている。特選にはなったが作品に対する評価はかなり分かれたようである。審査基準の曖昧さは、翌年の文展で自信作《郷土風景》が鑑別されるというかたちで現れてくる。文展での不審処遇は、竹喬のみならず村上華岳にまでおよんだ。かねてから冷遇されていた麦僊や榊原紫峰らとともに、新団体設立のきうんは、これを機にいちだんと高まる。

そしてついに1918年(大正7年)1月20日、これらの画家に野長瀬晩花を加えた5人の創立会員によって、国画創作協会が設立されたのである。「生ルルモノハ芸術ナリ」で始まる設立宣言書は、個性の尊重などを高らかに謳いあげた。この国展はその後中断を交えて1928年(昭和3年)まで、都合7回の展覧会を開催した。近代日本画の歩みにとってきわめて特質でかつ重要な運動であった。

竹喬は、第1回展に《波切村》、第2回展に《夏の五箇山》、第3回展に《海島》などを発表し、目前に広がる大自然から受けた実感を大胆に表現している。群青や緑青を多用した濃厚な色彩表現には、セザンヌやゴーガンからの影響が強く感じられる。

世界に通用する絵画を創造しているという若き自負にあふれていた竹喬であったが、いまだ西欧近代絵画の本物に触れぬままに押し進めているみずからの洋画的な表現に不安がなかったわけではない。

この不安の解消とかねてから希望していた西洋美術全般の勉強を兼ねて、竹喬は1921年(大正10年)10月から翌年の5月にかけて渡米する。パリを拠点として、イタリアの各都市、スペインやイギリスの主要都市を訪れている。滞米期間中、西洋美術の本物にじかに触れ、彼我の力量の差をまざまざと見せつけられる。かつての漠然とした不安ではなく、明確な敗北感を味わうのである。

日本画の素材をもとにして写実を求めることがかなり困難であることにすでに気づきつつあったが、この渡米でそれがより明らかになったようである。しかし欧米の期間に学んだフレスコ画技法などによって、新生面を拓こうとする思いも絶ち難く、日本画と西洋絵画のあいだでしばらく煩悶の時を過ごす。

やがて従来の方法では解決できない課題であるという傍観に達し、日本画そして東洋画の古典に新たな活路を見いだそうとしたのである。日本画の本質とは何か、日本画家としてのみずからの資質は何に根差すのかを問いつづけた結果であった。

個性を発揮するという自己へのこだわりを払拭することによって、前期の代表作《冬日帖(とうじつちょう)》が1928年(昭和3年)に生まれている。

▣欧州芸術巡礼の旅

竹喬は1921年(大正10年)10月4日、国展の土田麦僊や野長瀬晩花、そして洋画家の黒田重太郎とともに、神戸から渡米の旅に出た。1ヶ月の航路を経てマルセイユについたあと、パリを拠点として、イタリア、スペイン、イギリスを訪れている。翌年の春までの短い滞在であったが、古代から現代に居たあるヨーロッパ芸術の総体をあさるがごとく貪欲に見て回っている。世界的な絵画を創造しているという渡米以前の自負は、西洋絵画の底知れぬ力量の前に、もろくも崩壊した。この欧州への旅は、竹喬芸術を西洋から東洋へと回帰させる大きな要因になった。

《冬日帖》以後、文人的傾向を強めていった竹喬は、やがて脱俗自娯にも近い狭い世界に入るようになる。国展解散にまつわる雑事でかなりの精神的なダメージを受けていたが、昭和10年代に相次いだ身内や知人の死は、さらに人生の無常観をつのらせたようである。

やがて戦争末期ころから、憔悴のなかにありながら、作品の本来の明るさがジョジョに取り戻され、清澄な雰囲気が漂いはじめる。竹喬絵画の新たな段階を示す予兆であったが、本格的な展開は戦後になってからである。

1947年(昭和22年)の第3回日展に出品された《仲秋の月》は、仏画のように清らかである。この静謐な世界には、己にこだわることからも、己を無理に捨て去ることからも解放された、虚心な画家の姿がみえる。

その後の竹喬っは、なにか吹っ切れたように次々に代表柵を発表していく。とりわけ、なにげない自然をさりげなく、しかも凝視によってとらえるという制作姿勢は、1966年(昭和41年)の《宿説》や翌年の《池》などのかけがえのない風景がの世界を確立した。この業績により、1968年(昭和43年)には文化功労者の顕彰を受けている。

また長年にわたる芭蕉への思慕を実らせた1976年(昭和51年)の「奥の細道句抄絵」連作10点は、年齢と相反するかのような豊潤な感性を示し、多くの人々に驚嘆と喜びをもたらした。尽きることのない竹喬絵画の展開、そこに生まれる清新な作品は、日本画の創造にかける竹喬のかわらぬ熱意を表している。この熱意はこの年の文化勲章受章によって報われた。

「奥の細道句抄絵」によって、現代美術の頂点をきわめた感があった竹喬は、さらに制作の意欲を高め墨彩画という新領域に挑戦していった。しかしかねてからの病には勝てず、1979年(昭和54年)5月10日、創造への限りなき情熱を秘めながら89歳の生涯を閉じている。

大切な財産だからこそじっくりと丁寧にご相談内容をお聞きします。